2018年11月01日(最終更新:2023年06月02日)

賃貸住宅需要を予測する指標として代表的なものは世帯数です。

一般的には1世帯に1つの家(部屋)ですので、(もちろん2世帯同居=1つの家、逆に1世帯で2つ以上の家を所有している例もあります)、世帯数の変化が住宅需要の変化になると言えます。

既に、日本の人口は少しずつ減少してます。この先も減少することが予想されています。現在1.27億人の人口が2035年には約1.15億人となるとされており、つまりこれから約20年間で1,200万人の減少ということになります。

マイナスの割合は9%ですが、東京23区の人口が約920万人、大阪市の人口が約270万人ですので、これらの合計分の人口が減るということで、かなりインパクトのある数字と言えます。

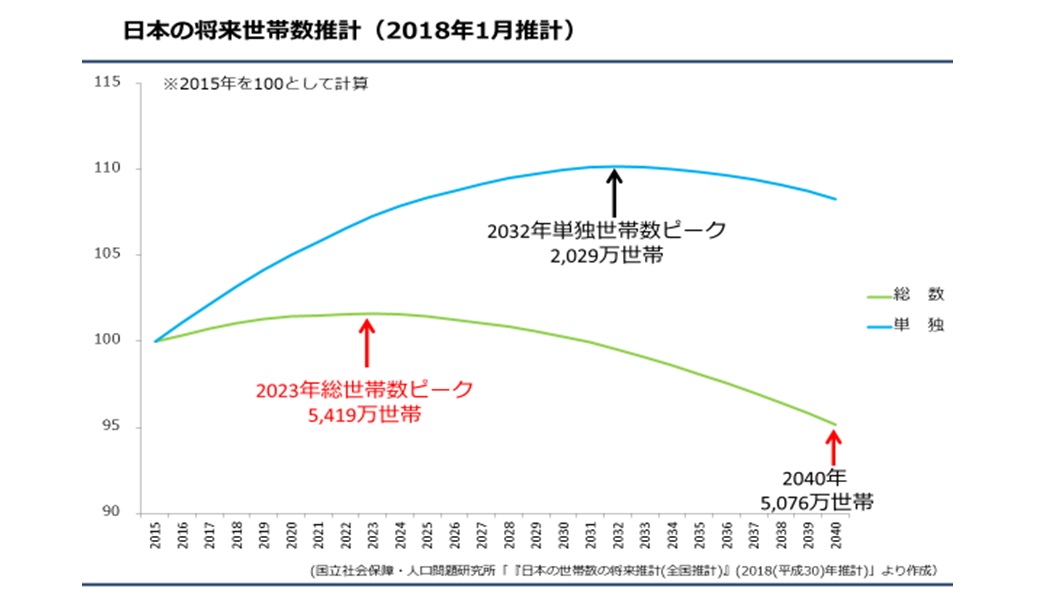

しかし、世帯数はこの先もしばらく伸びる予測です。

日本全国の世帯数は2015年では約5,333万世帯、世帯数は今後も増え続けます。予測によると、ピークは2023~2025年頃で5,419万世帯となっています。その後は僅かずつですが、減少し始めます。

核家族化が進んだと言われて久しいですが、人口減少が進んでいる現在においても、世帯数が増えている背景には、単独世帯の増加、ひとり親と子供の世帯の増加が要因となっているようです。単独世帯、ひとり親と子供世帯はともに、2030年頃まで増加し続けます。(下図参考)

世帯当たりの構成人員は減っています。1世帯あたりの人数は1980年には約3.2人でしたが、2015年には2.38人となっています。この数字も今後徐々に減少していきます。

2040年には2.08人となる予測で、このころになると、「4人家族って多いよね」という状況になりそうです。しかし、この1世帯当たりの人数の減少は緩やかになっており、この2040年の数字辺りが底となりそうです。

単身世帯数は2030~2035年あたりがピークと予想されていますが、このころになると世帯数そのものが減少し始めていますので、全世帯に占める単身世帯の割合は増え続けます。

1980年では全世帯に占める単身世帯の割合は19.8%でしたが、一貫して増え続けており、2015年には34.5%、つまり3世帯に1世帯は1人暮らしという状況で、この割合は増え続け、2040年には約40%(39.3%)となります。10軒の家のうち、4軒は単身世帯という計算になります。

地域により多少の違いはありますが、現在の単身世帯の65%~70%は、賃貸住宅に住んでいます。この傾向は全国的に見られるもので、都市部では75%近くの所もありますし、地方都市においてもかなり大きな数字となっています。この傾向が続くとするならば、単身世帯の増加は、賃貸住宅需要の増加につながると言えます。

東京都はすでに単身世帯の多い都市です。そのため、これからもこの高水準を維持し続けますが、しかしその割合が大きく増加することはありません。

しかし、このころの約4割の世帯が単身世帯ということで、確かに世帯数は少し減りますが、都市部における賃貸住宅の需要は、あまり減らないものと予想されます。

さらに、近年都市部への人口流入が増え続けている傾向に拍車がかかっています。三大都市圏である東京(埼玉、千葉、東京、神奈川)、名古屋(岐阜、愛知、三重)、関西(京都、大阪、兵庫、奈良)の人口は約6,500万人ですが、現在増加しているのは東京圏だけです。

関西→東京圏への流入も増えています。東京圏には全人口の約28%に当たる3,500万人がすんでいます。このように見てみると、東京エリアにおける単身者向けの賃貸住宅需要はますます高まっていくものと思われます。

不動産エコノミスト 吉崎 誠二(よしざき せいじ)

社団法人 住宅・不動産総合研究所 理事長

早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。立教大学大学院 博士前期課程修了。(株)船井総合研究所上席コンサルタント、Real Estate ビジネスチーム責任者、基礎研究チーム責任者、(株)ディー・サイン不動産研究所 所長を経て現職。不動産・住宅分野におけるデータ分析、市場予測、企業向けコンサルテーションなどを行うかたわら、全国新聞社、地方新聞社をはじめ主要メディアでの招聘講演は年間30本を超える。

著書: 「データで読み解く賃貸住宅経営の極意」(芙蓉書房出版)、「大激変 2020年の住宅・不動産市場」(朝日新聞出版)、「消費マンションを買う人、資産マンションを選べる人」(青春新書)等10冊。多数の媒体に連載を持つ。